Zum Cello

Jean-Baptiste Salomon, auch bekannt unter dem Namen Jean-Baptiste Deshaye, wurde am 1. August 1713 in Reims geboren und starb 1767 in Paris. Als Sohn eines Geigenbauers kam er

früh mit dem Handwerk in Berührung und wurde vermutlich von seinem Vater ausgebildet. 1735 heiratete er Catherine de Rodé, mit der er bald darauf nach Paris zog. Dort begann eine zunächst

schwierige Zeit, doch nach über einem Jahrzehnt harter Arbeit gelang ihm der Durchbruch: In seiner Werkstatt am heute immer noch vorhandenen Place de l’École fertigte er hochwertige

Streichinstrumente, die ihm einen hervorragenden Ruf einbrachten.

Nach dem Tod seiner ersten Frau im Jahr 1748 heiratete er Barbe Marguerite Deshaies, die Witwe des Geigenbauers Jean Ouvrard, dessen Werkstatt Salomon übernahm. Die Familie umfasste seinen Sohn

Jean aus erster Ehe sowie Marie und Georges Cousineau, die Nichte und den Neffen von Ouvrard. Nach dem Tod seiner zweiten Frau im Jahr 1752 heiratete Salomon erst 1765 erneut; seine dritte Frau

war Marie Cousineau.

Salomon fertigte neben Geigen auch Bratschen, Celli, Gitarren und zahlreiche weitere Instrumente wie etwa Violen d’amore. Er gilt als bedeutender Vertreter der zweiten Generation der „École vieux

Paris“, der Alten Pariser Schule. In seinem besten Schaffenszeitraum gelang es ihm, Instrumente zu schaffen, in denen sich die klanglichen Qualitäten des alten Pariser Geigenbaus in besonderer

Weise entfalten.

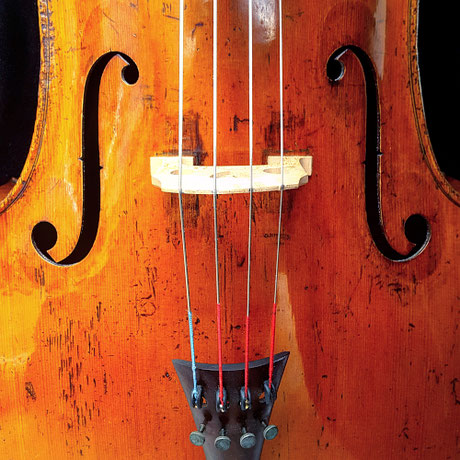

Das Cello wurde – laut dem originalen Zettel im Inneren des Korpus – von Salomon 1764, also drei Jahre vor seinem Tod vollendet; schwach ist auch noch der Brandstempel „A [PA]RIS“ außen auf dem Boden, direkt unter dem Halsfuß, zu erkennen. Hier die drei markantesten Merkmale, die von der bewegten Geschichte dieses Cellos zeugen:

• Im Inneren auf dem Boden, unter dem Stimmstock, findet sich ein handschriftlicher Eintrag in Tinte des Geigenbauers Rémy Parizot (1750–1830), der einst vermerkte, dass sich das Instrument bei ihm zur Reparatur („flicken“) befand.

• Auffällige Abnutzungsspuren unter den Stegfüßen deuten auf experimentierfreudige Zeiten und Handhabungen hin – vermutlich nicht immer zum Vorteil des Instruments. Schließlich ist der Steg nur an einer ganz bestimmten Position klanglich und statisch korrekt platziert.

• Die zweifellos interessanteste Besonderheit ist die Veränderung der f-Löcher. Soweit ersichtlich, bisher jedoch ohne Erklärung, wurden dabei die sogenannten „Kugeln“ modifiziert. Auffällig ist zudem der enorme Aufwand, mit dem diese Veränderungen vorgenommen wurde: Trotz des eindeutigem Holzaustausches verläuft die Maserung des Holzes nahezu durchgehend, was auf eine äußerst sorgfältige und aufwendige Arbeit schließen lässt. Wann und von wem diese vorgenommen wurde ist unbekannt.